En immersion dans un langage visuel entre révolte et fascination

Le noir et blanc n’est pas une absence de couleur. Il est une tension, une fracture entre ombre et lumière, un langage qui évoque autant qu’il dissimule. Autrefois associé à la nostalgie et à la retenue, il devient aujourd’hui un manifeste esthétique où le minimalisme se mue en déclaration brute. En 2025, son retour en force traduit une mutation culturelle : à l’heure où le monde vacille entre chaos et réinvention, les créatifs choisissent de s’exprimer à travers des contrastes radicaux.

Des ruelles granuleuses immortalisées par la photographie argentique aux looks déstructurés des podiums, le noir et blanc s’imposent comme le miroir d’une époque en quête de vérité brute. Daidō Moriyama, maître du contraste, capturait le tumulte des rues japonaises dans une esthétique trouble et viscérale, où chaque grain d’image semblait porter une tension latente. Aujourd’hui, cette approche trouve un écho dans les visuels contemporains, où l’imperfection devient une texture, et la fragmentation une narration.

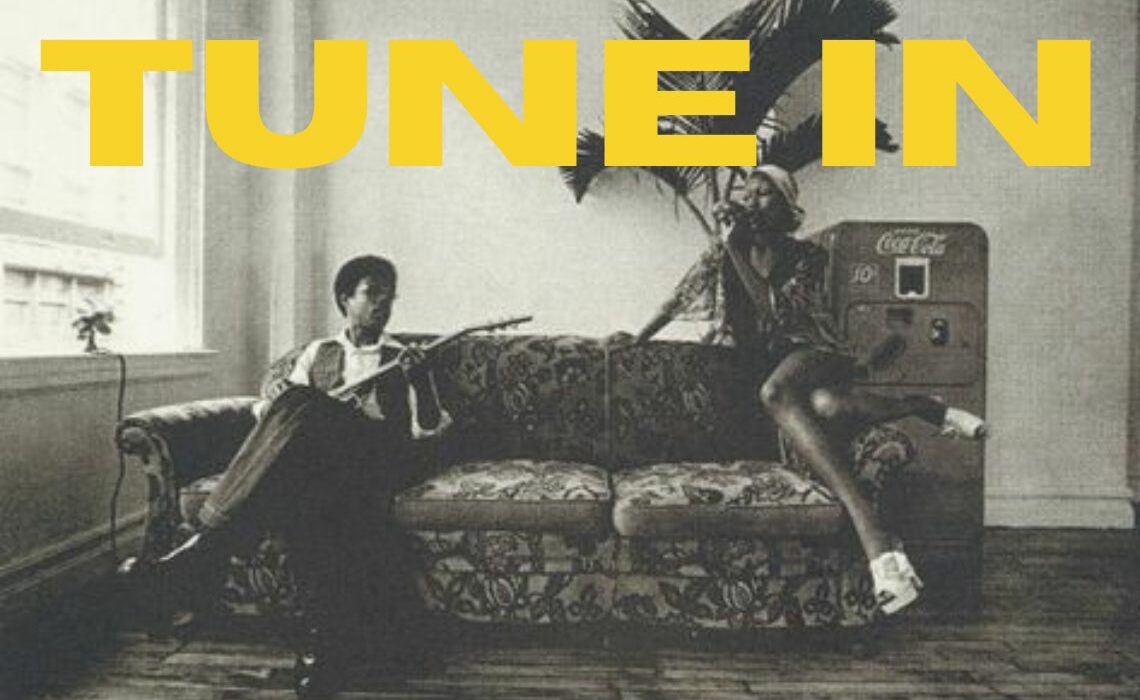

Dans la mode et le branding, cette esthétique traduit un refus du superflu. La campagne Born to Steal: Yours, Mine, Ours de Fenty Beauty illustre ce minimalisme brutal : des images granuleuses, des contrastes saisissants qui ne se contentent pas de capturer un instant, mais qui l’imposent au regard. Plus qu’un style, c’est une prise de position. Dans un univers saturé de stimuli visuels, le noir et blanc ralentit le regard, intensifie l’émotion et impose une pause. Il est une invitation à scruter l’essence de l’image, à ressentir au lieu de simplement consommer.

Ce n’est pas une esthétique de simplicité, mais de dualité. Elle joue sur une tension constante, entre passé et présent, mémoire et réinterprétation. La pochette de Chromakopia de Tyler, The Creator s’inscrit dans cet héritage : en détournant les codes du film noir, elle joue sur la distorsion du familier, transformant la nostalgie en provocation. Cette tension entre passé et présent est au cœur de la fascination pour le noir et blanc. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais d’épurer, de condenser une vision en une image dépouillée de tout artifice.

Dans l’univers musical, ce langage visuel prend une dimension quasi-mythologique. Le clip FLOOD de Little Simz, réalisé par Salomon Ligthelm, pousse cette esthétique dans une austérité envoûtante. Privées de couleur, les images gagnent en poids, chaque mouvement devient sculptural, chaque ombre un élément narratif à part entière. Dans un monde où la musique est autant une expérience visuelle qu’auditive, le noir et blanc amplifie la profondeur et la charge émotionnelle des œuvres.

Et alors que cette esthétique s’impose comme le langage visuel d’une génération en tension avec son époque, la question demeure : assiste-t-on à un simple cycle esthétique ou à une redéfinition durable de notre façon de percevoir et de raconter le monde ? Une chose est sûre : dans cette quête de vérité, l’ombre et la lumière continueront de dialoguer.